糖質制限ダイエットを始めると、食材の糖質量が気になって、商品の裏の「栄養成分表示」をよく見るようになりませんか。

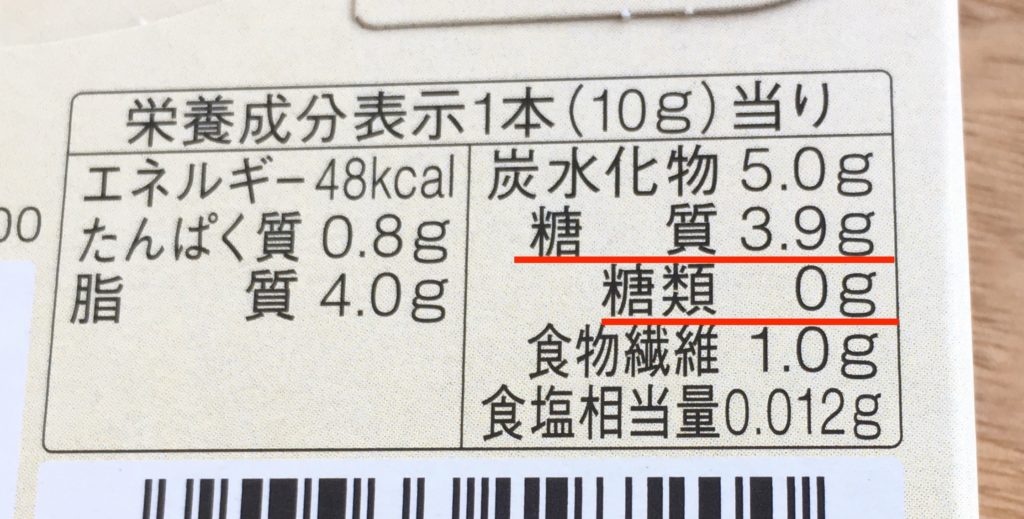

栄養成分表示には糖質と糖類が、下の写真のように表示されていて、

糖質と糖類って、どう違うの?

って思ったことはありませんか?

この記事でわかること

- 炭水化物と糖質の関係

- 糖質・糖類・糖分の違い

- 糖質制限ダイエットで上手に糖質をとる方法

さんごママ

さんごママ糖の違いを知って、うまく糖質制限していきましょう

ちょこっと自己紹介

- 38歳で初めての出産

- ゆるい糖質制限ダイエットで産後1年半で12.1kg痩せた!

- 3食+おやつを食べながら痩せた

- ダイエット中の運動は、日々の育児と子どもとお散歩

- 痩せてからリバウンドしていない

糖質・糖類・糖分の違い。炭水化物と糖質の関係

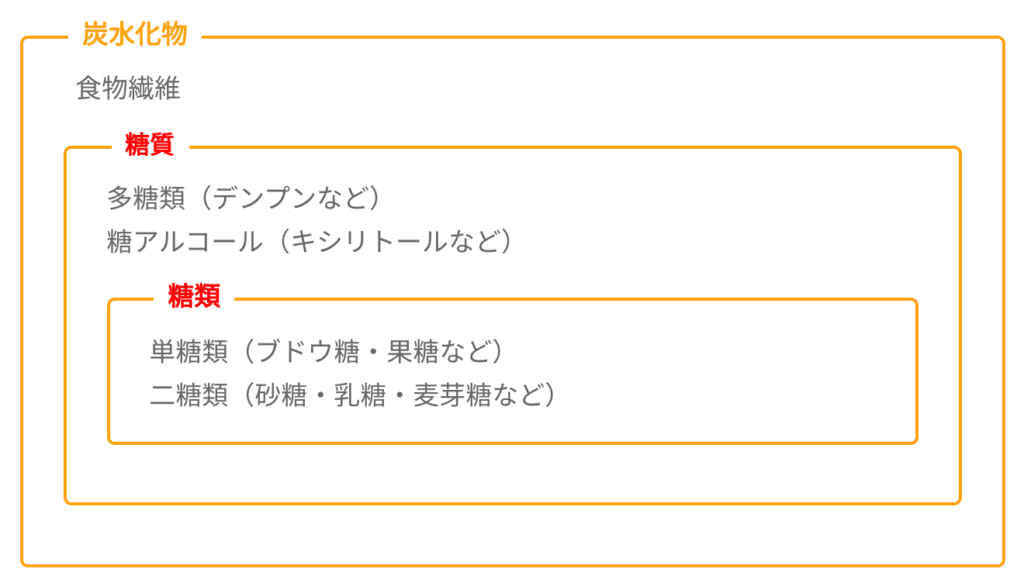

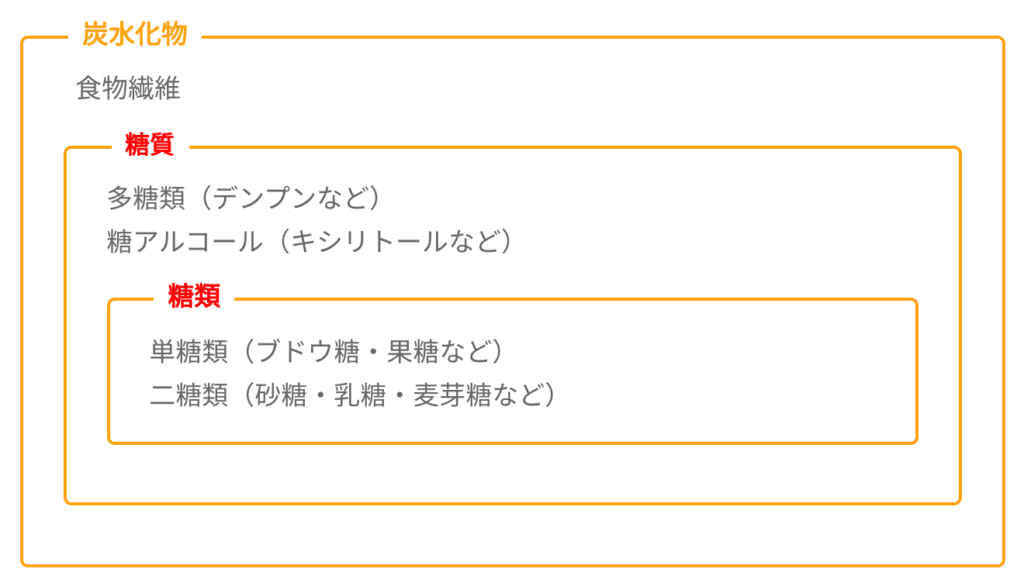

糖質・糖類・糖分、言葉は似ていますが、それぞれの指すものにはこのような違いがあります。

糖質とは?

「糖質」とは、炭水化物から食物繊維をのぞいたものという定義があります。

(参考:食品分析開発センター)

糖質 = 炭水化物 ー 食物繊維

糖質は、身体を動かすエネルギーの元になっています。

糖質が不足すると

- 身体が疲れやすく感じる

- 集中力が続きづらくボーッとする

過剰に糖質を摂りすぎると

- 血糖値が上昇する

- エネルギーとして消費されずに余った糖を、中性脂肪として身体に蓄える

このことが、「糖質=太る」というイメージになっています。

糖類とは?

「糖類」は何かというと、糖質の一部が「糖類」です。

図にすると、このような感じです。

「砂糖」を例にすると

砂糖は、糖類でも糖質でもある

ということになります。

糖分とは?

最後に「糖分」は?というと、じつは「糖分」には明確な定義がないんです。

「糖分」が示すもの

- 甘いもの全般

- お米・小麦粉などの穀類

- じゃがいも・とうもろこしなどのデンプンを多く含む「糖質」全般

を示すこともある曖昧な言葉です。

糖類ゼロって本当に「ゼロ」なの?「糖類ゼロ」「糖質ゼロ」の意味

「糖類ゼロ」も「糖質ゼロ」も似ていますが、これも厳密にいうと違います。

「糖類ゼロ」「糖質ゼロ」の意味

- 「糖類ゼロ」:砂糖を使っていないとき

- 「糖質ゼロ」:糖を何も使っていないとき

つまり「糖類ゼロ」の場合は、砂糖を使っていないだけで、他の糖を使っている可能性はあります。

食品に表示するにはルールがあります。

食品表示のルール

食品100g(飲料100ml)中に、糖類が0.5g以下の場合

- 食品100g中に糖類が5g以下の場合

- 飲料100ml中に糖類が2.5g以下の場合

コーヒーの「無糖」表示を例にすると

「無糖」は飲料100ml中に糖類が0.5g以下で表示できるので、缶コーヒー1本分(190ml)に1g弱の糖が入っている可能性があります。

だから「無糖」の飲料といっても、一日に何本も飲んでしまう・・・という方は、いつのまにか糖をたくさん摂ってしまっていることもあり得ます。

糖質制限ダイエットで上手に糖質をとる方法

さきほど「糖質」のところでご紹介したように、糖質は

過剰に糖質を摂りすぎてしまう

↓

血糖値が上昇

↓

エネルギー消費されず、あまった糖質を

中性脂肪として身体に蓄える

ということが起きてしまいます。そうならない、糖質の上手なとり方があるので紹介します。

上手な糖質のとり方

- 低糖質な食べ物をえらんで食べる

- 食物繊維と一緒に糖質をとる

- 食べる順番を工夫する

「低糖質な食べ物をえらんで食べる」のは、糖質制限ダイエットの基本ですよね。

低糖質な食材はどんなの?という人には、ロカボな食材|糖質が多い食べ物 少ない食べ物を知って食べて痩せる!がおすすめです。ぜひあわせて読んでみてください。

糖質を食物繊維と一緒に食べると、糖の吸収がゆるやかになるので、血糖値の急上昇をふせげます。

また、ゆるやかに糖を吸収していくことができるので、糖質をエネルギー源として少しずつ消費することができるようになります。

同じ内容の食事をするのでも、食べる順番を工夫するだけで、血糖値の上昇を抑えられます。

基本はベジファースト&カーボラストという、

- 野菜が最初

- お魚・お肉

- ご飯・パンなどの炭水化物が最後

という考え方です。

まとめ

「糖」といっても、糖質・糖類・糖分でそれぞれ意味するものが違います。また、食品表示には「糖質ゼロ」や「無糖」「低糖」など、さまざまな表示があります。

糖質制限ダイエットで意識するなら、優先順にこの2つ。

- 「糖質ゼロ」の表示:糖を何も使っていないとき

- 「ゼロ」「無」「ノン」「レス」:食品100g(飲料100ml)中に、糖類が0.5g以下

糖質ゼロの商品じゃなくても、「ゼロ」「無」「ノン」「レス」の表示がある商品なら、食品に含まれる糖類が少ないので、極端にたくさん摂取しなければ大丈夫です。

ぜひ次のお買い物では、食品表示を意識して食材を選んでみてくださいね。